Dressur, Gelände, Springen. Drei Disziplinen, die die ganze Bandbreite von Pferd und Reiter fordern. Für sie braucht es nicht nur Eleganz und Ausdruck, sondern auch Kraft und Ausdauer, Geschicklichkeit und Mut. Nicht umsonst wird die Vielseitigkeit auch als Krone der Reiterei bezeichnet. Die Sportart Vielseitigkeitsreiten gibt es aber nicht nur, um Spannung und Nervenkitzel zu garantieren. Die vielseitige Ausbildung, die Abwechslung im Training und die Förderung verschiedener Fähigkeiten hat durchaus Vorteile für das Pferd. Warum und wie du das für dein Training nutzen kannst, zeigen dir unsere wehorse-Trainer.

Anfänge im Militär

Wie so vieles in der Reiterei, hat auch das Vielseitigkeitsreiten seine Anfänge im Militär – daher stammt auch der frühere Name „Military“. Es wurden damals vielseitige Pferde gebraucht und ausgebildet, die gehorsam und rittig waren, über eine starke Ausdauer und viel Mut verfügten und Hindernisse problemlos überwinden konnten. Die besten wurden für die Zucht ausgewählt.

1912 wurde die daraus entstandene Sportart erstmals bei den Olympischen Spielen ausgetragen. Damals noch in etwas anderer Form, mit einem Hindernisrennen und einem Rennen über eine viertel Meile. Ab 1920 durften auch nicht-militärische Reiter teilnehmen. Die einzelnen Prüfungen wurden über die Jahre immer wieder variiert und an Sicherheitsstandards angepasst bis es zu der heutigen Dreiteilung aus Dressur, Geländeritt und Springen kam.

Wie in anderen Disziplinen gibt es in der Vielseitigkeit Prüfungen ab E-Niveau bis zu den schwersten Klassen bei den Olympischen Spielen. Klein anfangen ist also durchaus möglich. Auch, wenn du keine turniersportlichen Ambitionen hast, kann das vielseitige Training einen positiven Einfluss auf dein Pferd und auf dein Reiten haben.

Warum Vielseitigkeit gut für das Pferd ist

Ein Pferd, das tagein und tagaus nur das Dressurviereck sieht, stumpft ab, kann unmotiviert werden und sogar gesundheitliche Folgen davontragen. Natürlich kommt es auf die Dressur an und natürlich kann man ein Pferd mit guter Dressur langfristig gesund erhalten. Wie bei uns Menschen sind abwechselnde Bewegungsabläufe und Umgebungen jedoch wichtig, allein für die psychische Gesundheit – auch Pferde brauchen Ausgleichssport. Ein gestreckter Galopp im Gelände, kleine Sprünge oder Training am Berg trainieren und stärken die Rückenmuskulatur des Pferdes noch einmal ganz anders.

Warum Geradeaus-Galoppieren so gut für dein Pferd ist

Tierarzt Dr. Martin Hinrichsen ist sich sicher, dass ein regelmäßiges Geradeaus-Galoppieren sogar sehr wichtig für Pferde ist. „Es entspricht ihrem natürlichen Bewegungsablauf und stärkt unter anderem die Muskulatur im Rücken- und Kruppenbereich. Bei Pferden, die hoch im Blut stehen, sieht man häufig Röntgenbilder, auf denen zu erkennen ist, dass die Dornfortsätze im Rücken nicht optimal zueinanderstehen. Ich habe schon oft erlebt, dass gerade bei diesen Renn- und Vielseitigkeitspferden trotz der zum Teil vom Ideal deutlich abweichenden Röntgenbefunde keine Schmerzhaftigkeit im Rückenbereich auftritt, da ihre Rücken durch das viele Galoppieren und das vielseitige Training so stabil und gut trainiert sind“, berichtet der FEI-Tierarzt.

Fazit: Schnapp dir dein Pferd und reite vielseitig! Es müssen keine 1,50 m Sprünge sein und auch kein ganzer Geländeparcours. Ab undzu mal eine Galoppstrecke, ein paar Baumstämme im Wald und wenn du die Möglichkeit hast, Training am Berg – das bringt schon enorm viel.

So machen’s die Profis

Inspirationen für das Training auf der Hangbahn und wie du dein Dressurreiten damit wunderbar in eine andere Umgebung verlegen kannst, weiß Reitmeister Kurd Albrecht von Ziegner. Im Blog-Artikel „Dressurtraining auf der Hangbahn“ erklärt er dir genau den Effekt auf die Bauch- und Rückenmuskulatur sowie auf die Schub- und Tragkraft deines Pferdes.

Wenn du Geländestrecken mit anderen Reitern zusammen bewältigen, die Natur genießen oder das Geradeaus-Galoppieren auf langen Strecken üben möchtest, könnte Jagdreiten genau das Richtige für dich sein. Es schweißt zusammen und stärkt Kraft und Ausdauer.

Die einzelnen Disziplinen in der Vielseitigkeit

Die Vielseitigkeit besteht aus folgenden Teilen:

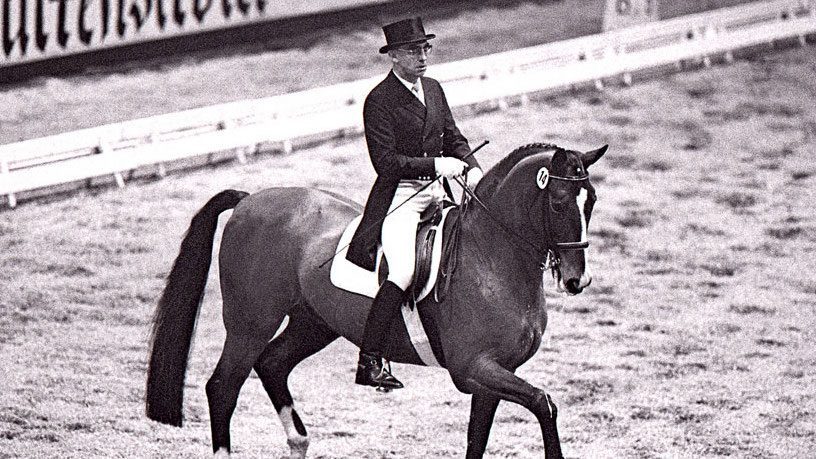

Dressur

Die Dressur in der Vielseitigkeit ist natürlich anders als die der Dressur-Spezialisten. Die Lektionen sind nicht ganz so komplex, das Anforderungsniveau nicht ganz so hoch wie bei den reinen Dressurreitern.

Natürlich gilt auch für ein Vielseitigkeit in der Dressur die Kriterien nach der Ausbildungsskala (Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, Geraderichtung, Versammlung).

Gelände

Der Geländeparcours verlangt beiden – Pferd und Reiter – eine Menge ab. Das Pferd braucht Ausdauer, Kraft, Mut und Geschicklichkeit. Es geht nicht nur darum, sicher mit unterschiedlichen Bodenverhältnissen und Umgebungen umgehen zu können, das Pferd muss sich auch trauen über immer neue und komplizierte Hindernisse zu springen, wie Tiefsprünge, Wasserhindernisse und schmale Sprünge. Alles was du über Geländehindernisse wissen musst, erfährst du in diesem Blogartikel!

Wie du dein Pferd Schritt für Schritt an solche Geländehindernisse heranführst, siehst du in diesen beiden Kursen mit Ingrid Klimke:

- Sprünge im Gelände sicher meistern

- Erste Schritte in den Geländeparcours: Ausbildung für Jungpferde

Tipp: Mache es immer mit Ruhe, möglichst mit einem Führpferd und in kleinen Schritten.

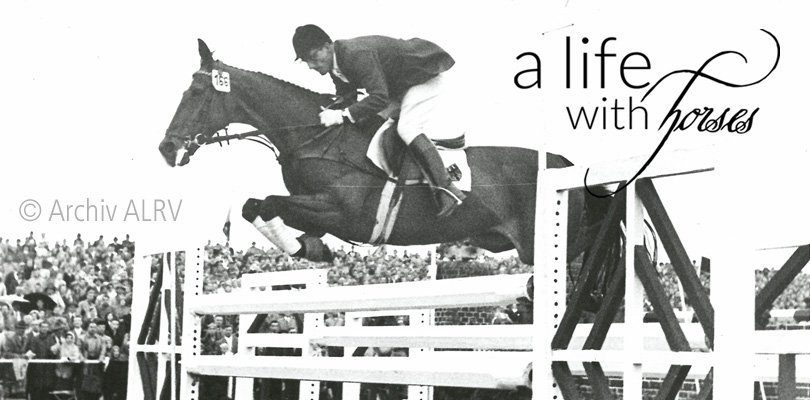

Springen

Das Springreiten rundet das breite Anforderungsprofil des Vielseitigkeitspferdes ab. Anders als im Geländeparcours fällt hier jede Stange bei der kleinsten Berührung – das erfordert höchste Vorsicht und Geschicklichkeit. Genau wie in der Dressur ist das Leistungsniveau hier etwas niedriger als beim reinen Springsport, die Sprünge sind beispielsweise nicht ganz so hoch und nicht so breit.

Du hast ein reines Dressurpferd – für das ist das nichts? Es muss ja nicht gleich der höchste Sprung sein! Jedes Dressurpferd ist in der Lage, über Cavaletti zu gehen oder kleine Hindernisse zu bewältigen, wenn man es ihm richtig beibringt. Springgymnastik ist eine unglaublich wertvolle Abwechslung, die in deinem Training nicht fehlen sollte!

Wie du am besten startest, wenn du dem Springen noch skeptisch gegenüberstehst, erfährst du in unseren Kursen mit Eva Deimel und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Während Eva Deimel dir deine Angst nimmt und dir praktische Übungen zum direkten Nachreiten an die Hand gibt, versorgt dich die FN-Serie mit allen notwendigen Hintergrundinformationen – sozusagen ein Leitfaden für das Springreiten.

Sicherheit im Gelände

Bei aller Spannung, allem Nervenkitzel und aller Begeisterung bleibt die Vielseitigkeit trotzdem ein nicht ungefährlicher Sport. Über die Jahrzehnte hinweg hat es immer wieder Stürze gegeben, teilweise auch mit schwerwiegenden oder sogar tödlichen Folgen. Die Sicherheitsstandards wurden im Laufe der Jahre immer wieder angepasst. „Den stärksten Wandel erfuhr die Disziplin Anfang 2000. Die Entwicklung führte weg vom Ausdauersport mit Schwerpunkt Gelände hin zu einem echten Mehrkampf aus den drei nahezu gleichwertigen Teilprüfungen Dressur, Springen und Geländeritt. Die Strecken wurden verkürzt, das Regelwerk und die Qualifikationskriterien verschärft, die Ausrüstung von Reiter und Pferd verbessert.“ (Quelle: Deutsche Reiterliche Vereinigung)

Der Reitersitz im Gelände

Doch auch als Reiter kann man Gefahren aktiv vorbeugen: Ein sicherer und ausbalancierter Sitz kann so manche Stürze verhindern und führt natürlich auch zu mehr Erfolg im Sattel. Ein Ausnahme-Trainer, der sich diesem Thema besonders widmet, ist Christopher Bartle. In unserem Kurs „Sicher im Gelände“ zeigt dir der Profi-Trainer mit Analysen von Beispielszenen aus Training und Profisport gängige Fehlerquellen bei Sitz und Gleichgewicht und erklärt dir den Weg zum erfolgreichen Geländereiten.

Wie du mit praktischen Fitnessübungen direkt im Stall für einen sichereren und besseren Sitz trainieren kannst, zeigt dir Vielseitigkeitsstar Bettina Hoy im hier.

Vielseitigkeit für Kinder

Vielseitigkeitsreiten ist nur was für Erwachsene? Pustekuchen! Im Kurs Ausreiten lernen: Mit Kindern im Gelände zeigt Vielseitigkeitsreiterin und Reitlehrerin Malin Hansen-Hotopp Kindern, wie sie ohne Druck und Stress Schritt für Schritt das Geländereiten und -springen erlernen. Von den Grundlagen der Ausrüstung bis zum Springen über Gräben und Wälle ist alles dabei – ein großartiger Kurs für alle reitbegeisterten Kinder!

Wir hoffen, dir hat der kleine Exkurs in die Welt der Vielseitigkeit gefallen und wir konnten dich ein wenig dafür begeistern, die Ausbildung deines Pferdes vielseitiger zu gestalten. Bloggerin Juliana Barth ist übrigens auch großer Fan der Vielseitigkeit. Hier erfährst du, weshalb ihr Herz für diese Disziplin schlägt.

Und vergiss nie: Neue Herausforderungen sind eine Bereicherung für dich und dein Pferd und bringen euch weiter! Ganz viel Spaß beim Ausprobieren und Besserwerden!